| |||||||||||

Missverhältnis und Missverständnis! Eberhard Kloke, Berlin im März 2006

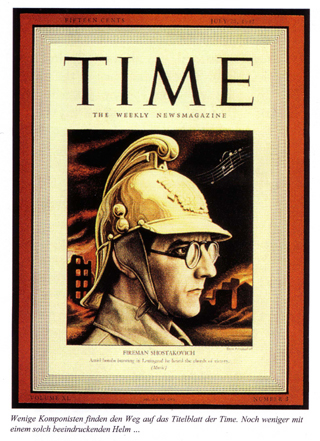

|

|||||||||||

|

Schluss mit dem Schostakowitsch-Kult!

Vor kurzem weigerte sich die UNESCO, das Jahr 2006 zum Schostakowitsch

-Jahr zu erklären. Bei uns in Russland glaubt man fest an die

höhere Mission eines Künstlers. Und zwar nicht einfach

an die Mission als objektive historische Bedeutung, sondern an die

Mission als eine bewusst empfangene Offenbarung. Von der globalen

historischen Bedeutung Schostakowitsch sind die Menschen hierzulande

besonders stark überzeugt. So ähnlich glauben wir an den

Sieg der UdSSR im Zweiten Weltkrieg. Nicht an den Sieg an sich,

sondern daran, dass andere Völker ihn in derselben Weise anerkennen.

Der Sieg ist tatsächlich etwas Heiliges, und wer die glühenden

Anhänger des großen Komponisten fragt, warum Schostakowitsch

für die Musik des Planeten Erde so wichtig sei, erhält

ebenfalls eine nahezu religiöse Antwort: Schostakowitsch ist

unser ein und alles. Dies ist immer noch die offizielle kulturpolitische

Linie. Dasselbe scheint langsam auch für Schnittke zu gelten. Aber es geht hier nicht um Namen, sondern

um eine klare monotheistische Politik des Staates. Die Kultur wird

von typologischen Monotheisten bestimmt. Imperiale Größe

ist ihnen wichtiger als die Entwicklung der Infrastruktur, Reliquienverehrung

wichtiger als Nachwuchsförderung, der Export vermarktbarer

Kulturgüter wichtiger als die Belebung des kulturellen Lebens

im Inland. Da ist es leicht zu verstehen, warum für die Hohenpriester

dieses Monotheismus Schostakowitsch immer noch aktuell ist und -

was am wichtigsten ist - warum seine Aktualität sich nicht

auf historische und moralische Aspekte beschränkt, wie etwa

auf die Tragödie eines Künstlers in einer verlogenen Gesellschaft.

Letztendlich ist die heutige Gesellschaft genauso verlogen wie

die, in der Schostakowitsch lebte, wenn auch auf eine andere Art

und Weise. Vielleicht werden Sie sagen, dies seien alles Feinheiten, die dem Durchschnittsbürger egal sein sollten. Ja, aber beispielsweise auch Probleme architektonischer Bildung betreffen den Durchschnittsbürger nur solange nicht, bis er auf die Straße tritt. Nun sind natürlich "Fragen der Architektur" gesellschaftlich bedeutsamer als "Fragen der Musik". Sie sind es schon aus dem einfachen Grund, weil sich sowohl der Pfad zu einem Musentempel als auch der zur letzten Bude, an der billige Raubkopien von CDs verscheuert werden, zwischen Erzeugnissen der Baukunst hindurchschlängelt. Überhaupt hinkt die Musik ihren Nachbarkünsten hinterher, historisch und sozial, überall und jederzeit. Übrigens hält sich wohl teilweise deshalb in der ernsten Musik bis heute die Vorstellung von Meisterschaft, Bildungswert und ähnlichen modernistischen Überbleibseln. Etwas anderes ist, dass diese zweifellos würdigen Dinge bei uns nicht einfach bewahrt werden. Sie werden bewacht. Von unten, von den Monotheisten alten Schlags. Es ist Zeit, mit diesem Schostakowitsch -Kult Schluss zu machen. Denn im Unterschied zu seiner Musik, die zum größten Teil unvergänglich ist, ist der Kult schon längst verwesen. Töte das D-Es-C-H in Dir. Bravo, Ihr bei der UNESCO, Ihr seid

klasse! Quelle: Bez Schostakowitsch, in: Chronika, Juli 2005. Boris Filanovskij

ist Komponist in Sankt Petersburg. "Prawda"-Artikel "Chaos statt Musik" (28.

Januar 1936) Im Zusammenhang mit dem Wachstum der Kultur in unserem Lande hat das Bedürfnis nach guter Musik zugenommen. Niemals und nirgendwo haben die Komponisten so ein dankbares Publikum gehabt. Die Volksmassen erwarten schöne Lieder, aber zugleich auch gute Instrumentalwerke und Opern. Manche Theater servieren dem sowjetischen Publikum, das höhere kulturelle Ansprüche stellt,D. Schostakowitschs Oper "Lady Macbeth von MzensK" als etwas neues, als eine große Errungenschaft. Eine diensteifrige Musikkritik hebt diese Oper in den Himmel und überschüttet sie lärmend mit Ruhm. Statt einer sachlichen und ernsthaften Kritik, die ihm in seiner weiteren Arbeit von Nutzen sein könnte, bekommt der junge Komponist nur enthusiastische Komplimente zu hören. Von der ersten Minute an verblüfft den Hörer in dieser Oper die betont disharmonische, chaotische Flut von Tönen. Bruchstücke von Melodien, Keime einer musikalischen Phrase versinken, reißen sich los und tauchen erneut unter im Gepolter, Geprassel und Gekreisch. Dieser "Musik" zu folgen, ist schwer, sie sich einzuprägen, unmöglich. Das gilt für fast die ganze Oper. Auf der Bühne wird der Gesang durch Geschrei ersetzt. Gerät der Komponist gelegentlich in die Bahn einer einfachen und verständlichen Melodie, so stürzt er sich sofort wieder, als wäre er erschrocken über ein solches Unglück, in das Labyrinth des musikalischen Chaos, das stellenweise zur Kakophonie wird. Die Ausdruckskraft, die der Hörer erwartet, wird durch einen wahnwitzigen Rhythmus ersetzt. Durch musikalischen Lärm soll Leidenschaft zum Ausdruck kommen. Der Grund für all das liegt nicht in der mangelnden Begabung des Komponisten, nicht in seinem Unvermögen, einfache und starke Gefühle in der Musik auszudrücken. Diese absichtlich "verdrehte" Musik ist so beschaffen, daß in ihr nichts mehr an die klassische Opernmusik erinnert und sie mit sinfonischen Klängen, mit der einfachen, allgemeinverständlichen Sprache der Musik nichts mehr gemein hat. Das ist eine Musik, die nach dem gleichen Prinzip der Negierung der Oper aufgebaut ist, nach dem die "linke" Kunst überhaupt im Theater die Einfachheit, den Realismus, die Verständlichkeit der Gestalt, den natürlichen Klang des Wortes negiert. Diese Musik kommt einer Übertragung der noch um ein Vielfaches gesteigerten negativen Züge des Meyerhold`schen Theaters auf die Oper gleich. Das ist "linke" Zügellosigkeit an Stelle einer natürlichen, menschlichen Musik. Die Fähigkeit guter Musik, die Massen mitzureißen, wird hier kleinbürgerlichen, formalistischen Anstrengungen und der Verkrampfung geopfert, damit man mit den Methoden der Originalitätshascherei Originalität vortäuschen kann. Dies ist ein Spiel mit ernsthaften Dingen, das übel ausgehen kann. |

|||||||||||